Librairie

Le Temps d'un Livre

La librairie est ouverte :

du lundi au vendredi, de 10h à 19h sans interruption

et le samedi de 10h à 18h.

du lundi au vendredi, de 10h à 19h sans interruption

et le samedi de 10h à 18h.

un achat en ligne à livrer chez vous ?

passez par la boutique en ligne de LivreSuisse et sélectionnez Le Temps d'un Livre qui se chargera de votre commande dans les plus brefs délai et "franco de port".

(sinon un simple coup de fil ou un mail à la librairie, ça va bien aussi)

les conseils de lecture

nos libraires aiment (beaucoup) :

Laurent Mauvignier

La Maison vide(Minuit) 740 pages

Tout commence dans une maison, abandonnée, la recherche d’une médaille; l’énigme d’une photo dont on a griffonné un visage pour le faire disparaitre ; une commode dont un coin est brisé et dont on aura la clé du mystère quelques six cent pages plus loin. Prometteur. Puis vient l’histoire comme une valse à trois temps qui nous emporte, nous embarque: trois guerres, trois destins de femmes contrariés par les hommes – vivants comme morts. « Ce qui se joue là, (…) c’est le nom même de ce qu’autrefois on appelait la fatalité, le nom du déterminisme social, comme on l’appellerait aujourd’hui, le nom de l’histoire – l’histoire et les histoires qui pivotent sur elles-mêmes et glissent, vacillent, emmêlées les une aux autres et de si loin dans le temps que personne ne peut plus en démêler l’écheveau. » Roman balzacien ou plus simplement riche, ample, passant les détails à la loupe, allongeant les situations jusqu'au vertige, La Maison vide est un grand roman, splendide et entêtant - au style impeccable. Malgré sa taille (ou justement: à cause de sa taille), il est recommandé.

L’extrait :

« (…) c’est ça, je ne fais que du roman –, mais je crois que que si ce que j’écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l’invente pas tout à fait : je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d’un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu’il suffit de le remonter pour qu’il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l’aveugle, en prenant trop de libertés, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens, comme à partir d’un fémur fossilisé le squelette d’un animal préhistorique que personne n’a jamais vu. ».

L’extrait :

« (…) c’est ça, je ne fais que du roman –, mais je crois que que si ce que j’écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l’invente pas tout à fait : je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d’un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu’il suffit de le remonter pour qu’il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l’aveugle, en prenant trop de libertés, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens, comme à partir d’un fémur fossilisé le squelette d’un animal préhistorique que personne n’a jamais vu. ».

©Yann Courtiau 2025

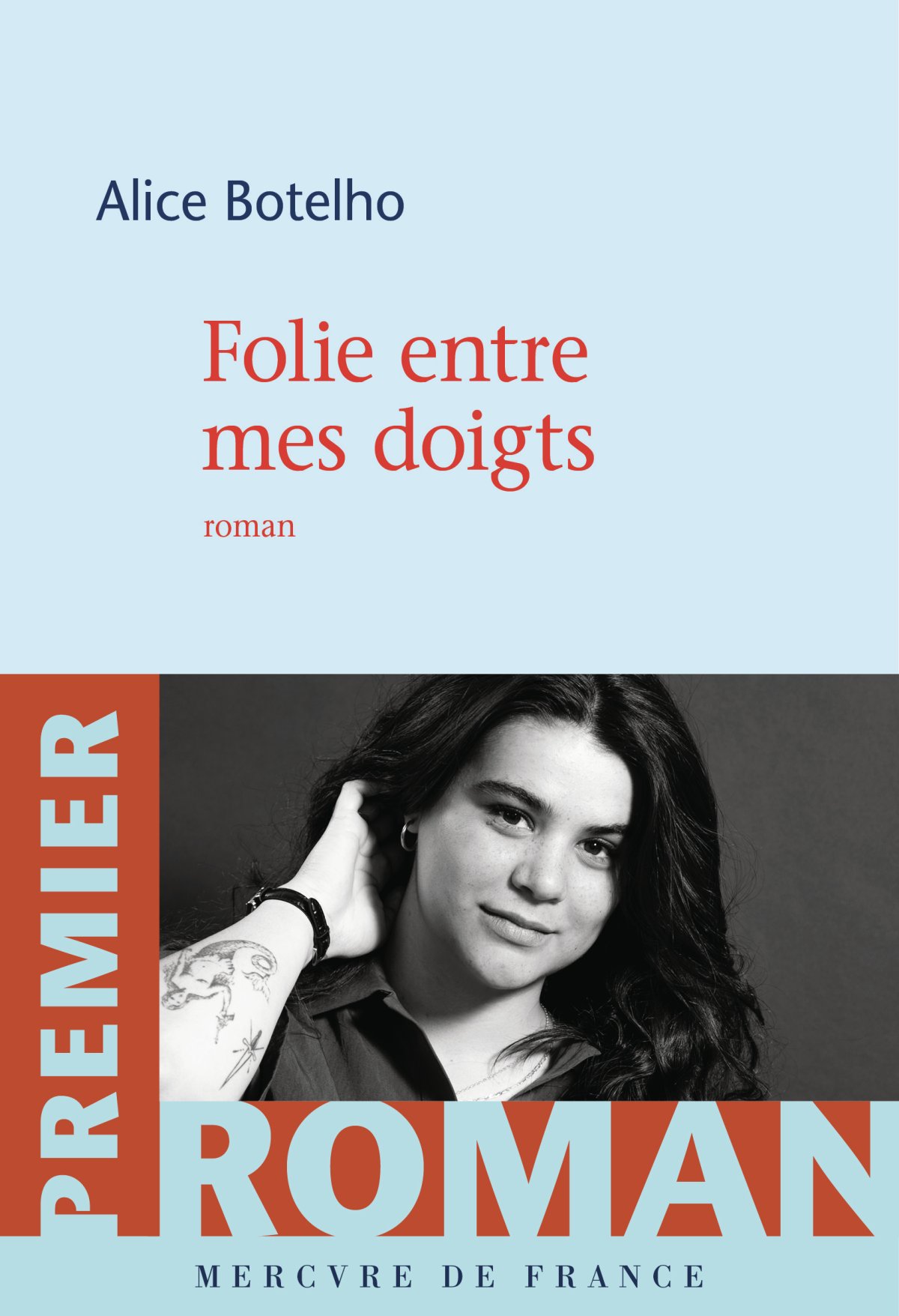

Alice Botelho

Folie entre mes doigts(Mercure de France) 160 pages

Folie entre mes doigts est le récit sensible et puissant d'une jeune femme qui cherche à retrouver l'équilibre à travers les brèches de son existence et de sa mémoire défaillante. Elle avance en funambule, observe avec bienveillance d'autres "fous", hommes et femmes au parcours cabossé, internés comme elle dans un hôpital psychiatrique. Un univers sans fard, façonné par des récits de vie creusés par la violence, mais un univers regorgeant surtout d'humanité, creuset pour des amitiés à inventer.

Premier roman.

L’extrait :

« Le reste de la journée est en gélatine, les sons visqueux et les lumières flasques. Je descends l'escalier pour me rendre au dîner lorsque mon cœur traverse mon ventre. En chute libre. Il descend et je le vois sortir par contraction, en cris des battements. Couper l'artère coronaire comme un cordon ombilical. Arrêter de pomper, immobiliser l'oxygène. Ce n'est pas ça qui arrête ma respiration, mais des connexions mal faites en haut, derrière mes yeux, là où je n'étais pas. »

Premier roman.

L’extrait :

« Le reste de la journée est en gélatine, les sons visqueux et les lumières flasques. Je descends l'escalier pour me rendre au dîner lorsque mon cœur traverse mon ventre. En chute libre. Il descend et je le vois sortir par contraction, en cris des battements. Couper l'artère coronaire comme un cordon ombilical. Arrêter de pomper, immobiliser l'oxygène. Ce n'est pas ça qui arrête ma respiration, mais des connexions mal faites en haut, derrière mes yeux, là où je n'étais pas. »

©Annick Morard 2025

Basile Panurgias

Le Roman de Vassilis(Séguier) 248 pages

S’ l’auteur nous avait fait découvrir – dans L’Inconnue de la Factory (2020) – une Venise presque inédite en axant le roman autour de son architecture des années 1950, il se penche cette fois sur Athènes où le narrateur – Vassilis, un architecte – revient dans le but d’effacer son passé. Mais peut-on se départir de son ombre en plein soleil ? Il est beaucoup question du rapport entre la tradition et la modernité dans ce roman qui contient par ailleurs une critique subtile de ce qu’à fait Ikea sur les hellènes qui délaissent (comme un peu partout) les solutions locales au profit du « pas moins cher ailleurs » prôné (avec succès…) par l’entreprise suédoise de dévastation des forêts. Mais ce qui est encore mieux avec Panurgias, c’est que tout en démontrant les effets pervers d’Airbnb sur les villes aux forts potentiels touristiques – tout comme sur ces utilisateurs d’ailleurs (ceux qui disposent comme ceux qui proposent) –, il donne à lire un roman qui pense l'achitecture en y mêlant un trio amoureux, avec tout ce que cela sous-entend de jalousie et de concurrence masculine, ainsi qu’une conspiration visant à améliorer les relations entre la Grèce et la Turquie. Une réussite du genre, très équilibré, malin, entre divertissement et enrichissement de la pensée et de l'intelect.

L’extrait :

« J’ai toujours rejeté une approche capitaliste de l’architecture. J’ai idéalisé la ville, Athènes, et la manière d’y vivre. Et je m’apprête à jouer le jeu des barbares. Je vais mettre la maison sur Airbnb. Je pense à la chute du poème « En attendant les barbares », de Constantin Cavafy. Les barbares ne vienne pas comme prévu, mais « En somme, ils étaient une solution ». Si Cavafy avait vécu à notre époque, il aurait dû ajouter quelques vers, car les barbares sont parmi nous désormais. C’est nous ! Les touristes et les collabos. »

©Yann Courtiau 2025

L’extrait :

« J’ai toujours rejeté une approche capitaliste de l’architecture. J’ai idéalisé la ville, Athènes, et la manière d’y vivre. Et je m’apprête à jouer le jeu des barbares. Je vais mettre la maison sur Airbnb. Je pense à la chute du poème « En attendant les barbares », de Constantin Cavafy. Les barbares ne vienne pas comme prévu, mais « En somme, ils étaient une solution ». Si Cavafy avait vécu à notre époque, il aurait dû ajouter quelques vers, car les barbares sont parmi nous désormais. C’est nous ! Les touristes et les collabos. »

©Yann Courtiau 2025

Emmanuel Carrère

Kolkhoze(P.O.L.) 548 pages

Emmanuel Carrère est un sacré conteur, un bon écrivain, une belle plume ; Kolkhoze est sans doute son œuvre majeure dans une bibliographie presque sans faute. Il arrive à faire le lien avec de précédents livres tout en préservant ce sentiment de première fois qui surgira chez la lectrice. Figure centrale de ce livre : la mère de l’auteur, Hélène Carrère D’Encausse, son destin, sa famille, ses égarements parfois. Kolkhoze (l’explication du titre se trouve à la page 261) c’est aussi le rapport à la Russie qu’entretient Carrère fils, puis à la Géorgie ; c’est un livre qui traverse le XX siècle, pour aboutir au décès de sa mère et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout cela permet à Carrère un réflexion sur la transmission de la mémoire et sur la construction de mensonges bien utiles (par exemple la « passion » pour la musique de sa mère, déclarée sur France Culture, alors qu’Hélène Carrère D’Encausse n'a jamais eu aucun intérêt pour cet art et lui était même carrément hostile!), avec des retours fréquents à notre époque, lorsqu’il s’agit par exemple de vider l’appartement de fonction qu’occupaient les parents de l’auteur, Quai Conti ; les trouvailles multiples qu’il y fait et qui permettent d’étayer ce récit qui ne manque pas de piquant (ni de drôlerie d’ailleurs). Épique au premier abord, le récit devient plus intime vers la fin du livre, sans pour autant perdre de son intérêt. Je n’aime pas trop les superlatifs – donc on oublie « chef d’œuvres » et autre « classique immédiat » –, je me contenterais donc du simple et j’espère efficace: lisez-le, car ce livre de Carrère est passionnant.

L’extrait :

« Les livres, les films les récits qui me touchent le plus sont ceux qui montrent en même temps les dimensions horizontales et verticales de la vie. Horizontale : l’amour, l’amitié, les alliances, qu’on noue en faisant la traversée dans les mêmes eaux, les mêmes temps. Verticales : les relations entre les générations. Parents et enfants, aïeux et descendants, qui ont habité des mondes différents, partagé d’autre récits collectifs, d’autres valeurs, d’autres évidences – ce qui allait de soi, disons pour nos grands-parents, nous était devenu non seulement étranger mais souvent scandaleux. J’aime qu’on me donne accès à ces deux dimensions, à la fois l’expérience humaine, je pense que c’est le secret des grands livres (Guerre et Paix, Les Buddenbrook, Kristin Lavransdatter…), mais en réalité, à mesure que je deviens vieux, ce qui m’intéresse le plus c’est la dimension verticale. Plus tant mes amis et mes amours que mes parents, mes enfants, l’enfant que j’ai moi-même été. C’est sur cela aujourd’hui que j’ai envie d’écrire. En même temps… »

L’extrait :

« Les livres, les films les récits qui me touchent le plus sont ceux qui montrent en même temps les dimensions horizontales et verticales de la vie. Horizontale : l’amour, l’amitié, les alliances, qu’on noue en faisant la traversée dans les mêmes eaux, les mêmes temps. Verticales : les relations entre les générations. Parents et enfants, aïeux et descendants, qui ont habité des mondes différents, partagé d’autre récits collectifs, d’autres valeurs, d’autres évidences – ce qui allait de soi, disons pour nos grands-parents, nous était devenu non seulement étranger mais souvent scandaleux. J’aime qu’on me donne accès à ces deux dimensions, à la fois l’expérience humaine, je pense que c’est le secret des grands livres (Guerre et Paix, Les Buddenbrook, Kristin Lavransdatter…), mais en réalité, à mesure que je deviens vieux, ce qui m’intéresse le plus c’est la dimension verticale. Plus tant mes amis et mes amours que mes parents, mes enfants, l’enfant que j’ai moi-même été. C’est sur cela aujourd’hui que j’ai envie d’écrire. En même temps… »

©Yann Courtiau 2025

les conseils de lecture

nos libraires aiment (beaucoup) :

Julien Leschiera

L'épris littéraire(Le Dilettante) 268 pages

Elle est retrouvée. Quoi ? – la littérature. Oui, oui. Elle se cache là, dans les pages de ce roman original ; elle se répand entre les lignes d’un texte qui se tient du début à la fin et que le lecteur ne lâche que difficilement, emporté qu'il ou elle est par l’inquiétante étrangeté que lui réserve cette histoire dont le dénouement lui semblera aussi logique qu’implacable. S’éprendre de littérature c’est tout lui donner – tout lui sacrifier même –, à cette « muse » possessive et quelque peu acariâtre qui porte ici le nom de Céleste (Albaret) : vraie fausse servante d'un Marcel Proust (en carton). Il faut le signaler, Julien Leschiera signe là un roman qui devrait plaire (ou non) aux amateurs de La Recherche, du moins les intriguer, mais pour d’autres raisons que Proust lui-même. C’est un roman noir, un huis clos étouffant, c’est passionnant, c‘est entêtant, c’est le jeu des chaises musicales, l’impossibilité d’écrire, la contrainte et l’effacement, la quête du néant et le déni de la réalité si ce n’est pas de la vie elle-même. Comme si cela ne suffisait pas d’avoir publié un excellent premier roman qui sort maintenant en poche (Mes vies parallèles), Julien Leschiera gagne - je viens de le créer - le prix du plus beau titre de roman de cette rentrée littéraire 2025 et c'est peut dire qu'il a le droit d'être fier de ce livre qui trouvera ses lecteurs et ses lectrices, j’en suis sûr – tant la qualité répond présente et les bonnes idées aussi. Une vraie surprise qui fera un Goncourt des plus original (on peut rêver, en littérature).

L’extrait :

« – Ne le prenez pas mal. Je vais m’expliquer pour être plus clair. Si vous rencontriez une personne qui vous racontait avoir découvert la valeur de l’engagement après avoir lu un texte politique, vous ne trouveriez rien de surprenant à sa démarche ? Une autre personne pourrait avoir retrouvé la foi en lisant un livre sacré et tout vous semblerait logique. Et n’importe quel voyageur qui vous dirait qu’il s’est mis en mouvement après qu’on lui a offert le récit de quelque écrivain nomade ne vous paraitrait pas plus fou qu’un autre. Appliquez cette logique à mon cas. J’ai vu un homme heureux au fond de son lit, nourri par des infusions et quelques douceurs, entouré de ses papiers… Et j’ai suivi ses pas, simplement. »

L’extrait :

« – Ne le prenez pas mal. Je vais m’expliquer pour être plus clair. Si vous rencontriez une personne qui vous racontait avoir découvert la valeur de l’engagement après avoir lu un texte politique, vous ne trouveriez rien de surprenant à sa démarche ? Une autre personne pourrait avoir retrouvé la foi en lisant un livre sacré et tout vous semblerait logique. Et n’importe quel voyageur qui vous dirait qu’il s’est mis en mouvement après qu’on lui a offert le récit de quelque écrivain nomade ne vous paraitrait pas plus fou qu’un autre. Appliquez cette logique à mon cas. J’ai vu un homme heureux au fond de son lit, nourri par des infusions et quelques douceurs, entouré de ses papiers… Et j’ai suivi ses pas, simplement. »

©Yann Courtiau 2025

Simon Johannin

Le Fin chemin des anges(Denoël) 246 pages

L’auteur du dérangeant et bouleversant L’été des charognes revient – "enfin", serait on tenté de dire – avec un roman qui donne voix aux enfants – du bagne, cette fois – , pour faire entendre leur histoire, leur donner une mémoire, mémoire alternative en quelque sorte puisque mettant en lumière leurs souffrances et leur lutte pour trouver une place au milieu d’un monde qui ne veut pas d’eux et les laisse en dehors des marges même. Ces oubliés, Johannin tombent littéralement dessus lors d’une tentative de fuite du monde contemporain. Débarqué sur une île, le voilà saisi, obligé - embarqué. Il répond à l’appel de Louis et narre avec un talent sûr son histoire faite de bonheur naïf puis d’injustice et de malheurs. « Infraction au silence, trois jours de pain sec. Bavardage au réfectoire, dix coups de férule. Paresse, mauvaise volonté persévérante à la chapelle pendant le service, huit jours de cellule. Pour s’être permis des attouchements indécents au travail, quinze jours de cellule. C’est cher payé pour une branlette sous l’établi. » Fort bien documenté, l’auteur n’en délaisse pas pour autant la poésie de son texte tantôt rageur, tantôt bouleversant – toujours juste. Roman-documentaire teinté de fiction poétique, voilà qui serait une tentative pour décrire un récit aussi profond et entêtant que le Fin chemin des anges.

L’extrait :

« Alors j’ai marché, j’ai essayé de donner mon regard à d’autres choses, de mieux voir les vivants en ce jour où les morts me brouillaient les oreilles et les yeux. Pourtant, là aussi, des tombereaux de peine, de cigarettes et de corps abîmés, piégés dans la ville par le chant infini des spectres que l’on entend pas, mais qu’il faudrait soigner. »

L’extrait :

« Alors j’ai marché, j’ai essayé de donner mon regard à d’autres choses, de mieux voir les vivants en ce jour où les morts me brouillaient les oreilles et les yeux. Pourtant, là aussi, des tombereaux de peine, de cigarettes et de corps abîmés, piégés dans la ville par le chant infini des spectres que l’on entend pas, mais qu’il faudrait soigner. »

©Yann Courtiau 2025

Eric Chauvier

Le lac inconnu(Allia) 106 pages

« L’effervescence se mue en frénésie. Et l’angoisse se dissipe un peu plus. Peut-être même pourrait pourrait-elle disparaître. Il leur suffirait de commercer sans pause et sans retenue. Ce plan sera suivi à la lettre. »

--

Du lac, Thoreau disait que c’est « l’œil de la terre » : ce lieu où le spectateur, en y plongeant le regard, y sonde sa propre nature. Avec ce Lac inconnu, Chauvier, lui, nous propose à peu près la même chose : d’y sonder la nature de l’humain certes, mais celui des origines et de sa naissante angoisse dû découverte de sa finitude, de sa peur du néant, de ne pas savoir ce qu’il y après. Pour y remédier, l’Homme crée la « distraction ». celle-ci sera, au fil de l’Histoire et de l’évolution, tantôt le travail, la possession de biens, la guerre, le commerce ou encore la religion. Dans ce récit aussi étonnant que pertinent - qui couvre quelques millénaires ! - se cache aussi un essai de critique sociale et un roman de science-fiction. « Habiter ce monde en poète, ce serait cheminer vers une sorte d’apaisement. Bien, mais qui lit les poètes ? ». Et quelques pages plus loin, ce constat amer : « Si bien que chacun persiste dans son agitation spéculatrice, dans son menu train d’entropie, dans son petit bonhomme de dévastation, souriant presque au désastre qui s’annonce. ». Tour à tour le lecteur pensera à la Guerre du feu, à la Société du spectacle ou encore à 2011 L’Odyssée de l’espace, avant de revenir à l’image du lac. Un lac inconnu. Épatant.

©Yann Courtiau 2024

--

Du lac, Thoreau disait que c’est « l’œil de la terre » : ce lieu où le spectateur, en y plongeant le regard, y sonde sa propre nature. Avec ce Lac inconnu, Chauvier, lui, nous propose à peu près la même chose : d’y sonder la nature de l’humain certes, mais celui des origines et de sa naissante angoisse dû découverte de sa finitude, de sa peur du néant, de ne pas savoir ce qu’il y après. Pour y remédier, l’Homme crée la « distraction ». celle-ci sera, au fil de l’Histoire et de l’évolution, tantôt le travail, la possession de biens, la guerre, le commerce ou encore la religion. Dans ce récit aussi étonnant que pertinent - qui couvre quelques millénaires ! - se cache aussi un essai de critique sociale et un roman de science-fiction. « Habiter ce monde en poète, ce serait cheminer vers une sorte d’apaisement. Bien, mais qui lit les poètes ? ». Et quelques pages plus loin, ce constat amer : « Si bien que chacun persiste dans son agitation spéculatrice, dans son menu train d’entropie, dans son petit bonhomme de dévastation, souriant presque au désastre qui s’annonce. ». Tour à tour le lecteur pensera à la Guerre du feu, à la Société du spectacle ou encore à 2011 L’Odyssée de l’espace, avant de revenir à l’image du lac. Un lac inconnu. Épatant.

©Yann Courtiau 2024

Emmanuel Venet

Schizogrammes et autre textes(Verdier poche) 208 pages

Je ne veux pas en rajouter à la rentrée littéraire, mais il faut aussi donner une seconde chance à des textes publiés discrètement – et parfois même épuisés depuis –, comme ce Schizogrammes que l’on devait aux éditions de la Fosse aux Ours et que Verdier a la bonne idée de proposer dans sa version poche. Venet y parle de ses «clients» : tous ces psychotiques qu'il a croisés en quarante ans ; il nous confie leurs déclarations souvent amusantes (« à quoi ça sert de vivre quatre-vingts ans, si c'est pour mourir après ? »), mais aussi l'état actuel de leur prise en charge ; il révèle toute la poésie qui se cache parfois ou souvent dans leur petit grain de folie. Derrière ces anecdotes amusantes, touchantes, cocasses, Venet peut parler de son métier : ses incohérences, ses progrès ou ses reculs. Schizogrammes est un recueil d'historiettes plein d'esprit, d'intelligence, de drôlerie bien sûr, mais toujours bienveillant - avec un petit quelque chose de Desproges qui rend ce livre si essentiel.

L’extrait :

«Les parents de Marcel sont donc vivants mais décédés. Philosophe, notre homme ajoute que dorénavant ce sera comme d'habitude. Ce pourrait être la devise des schizophrènes, signant à la fois leur drame et leur force dans cette époque où l'on soigne les psychotiques par antipsychotiques sans y entendre malice.»

L’extrait :

«Les parents de Marcel sont donc vivants mais décédés. Philosophe, notre homme ajoute que dorénavant ce sera comme d'habitude. Ce pourrait être la devise des schizophrènes, signant à la fois leur drame et leur force dans cette époque où l'on soigne les psychotiques par antipsychotiques sans y entendre malice.»

©Yann Courtiau 2025

les conseils de lecture

nos libraires aiment (beaucoup) :

Charles Salles

Lagarce, fiction(La Table Ronde) 320 pages

Son portrait (romancé) d’Alain Pacadis, sorti il y a deux ans, était déjà une réussite qui nous plongeait dans le bouillonnement musical des années 1970 mais aussi la personnalité singulière et torturée de son personnage central en manque d'amour – journaliste rock à Libé’ notamment. Cette nouvelle fiction biographique, dédiée au comédien metteur en scène et dramaturge Jean-Luc Lagarce – fondateur des éditions Les Solitaires Intempestifs et qui nous a aussi laissé un impressionnant et bien utile journal ! – est tout autant formidable. Formidable parce que l’auteur nous plonge cette fois dans les années 1980-1990 et plus particulièrement les années sida et ce que cela pouvait signifier d’être un metteur en scène provincial le jour et un homosexuel aux mœurs pour le moins débridées la nuit (Lagarce, comme Pacadis – ils se croisent furtivement page 120 – mourra assez jeune). Formidable aussi pour son style, ou plutôt ses styles, puisque la construction, habile (un jeune cinéaste – Idaho –, réalise un documentaire), permet de multiplier les témoignages et les points de vue : les proches, la famille, les collaborateurs, quelques personnages de fiction parfois (un doppelgänger de Lagarce), des actrices, certains amants, un spécialiste du sida, etc. cela donne un portrait fragmenté qui ne suit pas la logique de la chronologie mais plutôt la confusion des sentiments les plus divers – et ça marche très bien. Du grand art.

L'extrait :

« Ce que nous retiendrons de lui ? Je l’appelais, sur le ton de l’humour, le protestant-juif. Il était sensible à l’oppression. Lors d’un enregistrement pour France Culture, il m’avait parlé de l’effet qu’avaient eu sur lui dans son enfance les récits de la Saint-Barthélemy. Il craignait plus que tout cette mécanique des foules jusqu’aux massacres. Il ne croyait pas au théâtre engagé, ses pièces ne parlaient pas de politique. En revanche, il était persuadé que l’art avait un rôle à jouer dans la chasse aux monstres. Je me souviendrais du chasseur de monstre. »

L'extrait :

« Ce que nous retiendrons de lui ? Je l’appelais, sur le ton de l’humour, le protestant-juif. Il était sensible à l’oppression. Lors d’un enregistrement pour France Culture, il m’avait parlé de l’effet qu’avaient eu sur lui dans son enfance les récits de la Saint-Barthélemy. Il craignait plus que tout cette mécanique des foules jusqu’aux massacres. Il ne croyait pas au théâtre engagé, ses pièces ne parlaient pas de politique. En revanche, il était persuadé que l’art avait un rôle à jouer dans la chasse aux monstres. Je me souviendrais du chasseur de monstre. »

©Yann Courtiau 2025

Guillaume Poix

Perpétuité(Verticales) 332 pages

Dans ces geôles où l’on écope parfois d’une peine à « perpétuité », le temps ne s’écoule pas comme ailleurs, à l’extérieur. Il est rythmé par le système pénitentiaire, les rondes des gardiens, les lois de la prison, l’attente du dérapage ou de l’incident. Ce roman vif et incisif nous plonge dans un monde parallèle entouré de hauts murs et bordé de miradors, il nous aspire dans la nuit longue et sombre d’une maison d’arrêt, quelque part sur le territoire français.

Un roman noir? Certes. Il en a la tension, l’énergie et plaira sans nul doute aux lecteurs de polars comme de thrillers. Avec une particularité toutefois, qui fait son originalité: ce ne sont pas les détenus que l’on suit, heure après heure, dans ce lieu noir par excellence. Les gardiens de prison, les « matons » sont les personnages centraux du roman. Et parmi eux, beaucoup de femmes. Plus de la moitié.

On est happé dans cet univers toujours en tension, placé sur un qui-vive permanent, tenu par une langue d’une extrême justesse, qui transcrit nerveusement, densément, subtilement l’intensité de la prison, le sentiment d’oppression, la dureté des rapports tissés dans l’effort, leur fragilité aussi. Un roman sur la violence, celle qu’on tente de contenir, de réfréner, de contraindre et d’étouffer, la violence qui déborde et contamine, aussi.

L'extrait:

« Martine lui a passé le relais, il est seul à présent, gardien de la porte d’entrée principale pour la nuit entière, isolé, exposé comme aucun autre de ses collègues, à la merci des emmerdes s’il devait y en avoir - il n’a tout de même jamais connu de situation périlleuse (sur site, s’entend) en trente-deux ans de pénitentiaire, les drames, le concernant, ont eu lieu dehors, alors il n’envisage pas, préfère ne pas, l’urgence, le cataclysme, le drame qui viendrait lui ravir sa retraite et le tacler dans le dernier virage, lui qui n’a jamais redouté les services de nuit, trouvant même dans ce rythme contre-nature un certain équilibre, une manière épisodique en tout cas de se défier de la routine, de se voir vivre dans le noir, corps déformé, contours troublés, enfin se quitter, ne plus se ressembler et croire, malgré ls angoisses et les disproportions induites par l’obscurité, malgré le saccage de la perception, malgré les vertiges insurmontables, oui, croire qu’on n’est plus tout à fait soi et que les chagrins, aussi, se fondent dans l’informe. Du moins pour un temps. Avant que le jour n’aveugle et ne fusille le moral. »

Un roman noir? Certes. Il en a la tension, l’énergie et plaira sans nul doute aux lecteurs de polars comme de thrillers. Avec une particularité toutefois, qui fait son originalité: ce ne sont pas les détenus que l’on suit, heure après heure, dans ce lieu noir par excellence. Les gardiens de prison, les « matons » sont les personnages centraux du roman. Et parmi eux, beaucoup de femmes. Plus de la moitié.

On est happé dans cet univers toujours en tension, placé sur un qui-vive permanent, tenu par une langue d’une extrême justesse, qui transcrit nerveusement, densément, subtilement l’intensité de la prison, le sentiment d’oppression, la dureté des rapports tissés dans l’effort, leur fragilité aussi. Un roman sur la violence, celle qu’on tente de contenir, de réfréner, de contraindre et d’étouffer, la violence qui déborde et contamine, aussi.

L'extrait:

« Martine lui a passé le relais, il est seul à présent, gardien de la porte d’entrée principale pour la nuit entière, isolé, exposé comme aucun autre de ses collègues, à la merci des emmerdes s’il devait y en avoir - il n’a tout de même jamais connu de situation périlleuse (sur site, s’entend) en trente-deux ans de pénitentiaire, les drames, le concernant, ont eu lieu dehors, alors il n’envisage pas, préfère ne pas, l’urgence, le cataclysme, le drame qui viendrait lui ravir sa retraite et le tacler dans le dernier virage, lui qui n’a jamais redouté les services de nuit, trouvant même dans ce rythme contre-nature un certain équilibre, une manière épisodique en tout cas de se défier de la routine, de se voir vivre dans le noir, corps déformé, contours troublés, enfin se quitter, ne plus se ressembler et croire, malgré ls angoisses et les disproportions induites par l’obscurité, malgré le saccage de la perception, malgré les vertiges insurmontables, oui, croire qu’on n’est plus tout à fait soi et que les chagrins, aussi, se fondent dans l’informe. Du moins pour un temps. Avant que le jour n’aveugle et ne fusille le moral. »

@Annick Morard 2025

Anne Alombert

De la bêtise artificielle(Allia) 140 pages

Si, comme moi, vous n'entendez rien dans le bruit autour de l’IA – et sa face cachée – , ce nouveau livre au titre volontairement provocateur de la philosophe Anne Alombert (il faut aussi lire le précédent : Schizophrénie numérique) vient baisser le son pour laisser la place à la pensée : l’obsolescence de l’écriture (et du langage) ? le capitalisme computationnel ? l’aberration écologique ? les pratiques artistiques à l’ère de de la génération automatique ? L’autrice traite tous ces sujets et bien plus encore avec des arguments bien documentés et en partageant son savoir, de Platon à Derrida en passant par Béla Bártok. Mais au lieu de crier au loup, Alombert explique, détaille, cherche des solutions : « Ce ne sont pas les technologies numériques en tant que telles qui provoquent la prolétarisation de l’expression, l’uniformisation culturelle et la désinformation industrielle mais leur appropriation exclusive par des entreprises quasi monopolistiques, qui les développent dans le sens de la disruption et de l’automatisation. » Il s’agit de définir si la technologie que l’on nous propose « constitue un support permettant d’augmenter l’intelligence collective grâce au partage des savoirs » ou si, au contraire, « il s’agit d’un robot sensé simuler une supposée intelligence individuelle au moyen de performances computationnelles. » D’abord effarés par ce qui nous attend, la lectrice et le lecteur reprendront un peu espoir grâce aux alternatives qui se trouvent dans les derniers chapitres du livre – car dans un monde global, il ne fait pas oublier les besoins locaux. Brillant et essentiel essai.

L’extrait :

« Comme souvent, les innovations disruptives impliquent le remplacement des savoirs vivants et des organisations publiques par un capital fixe et des prestations privées : aux relations symboliques instaurées par les systèmes sociaux se substituent des relations consuméristes de services instaurées par des échanges marchands. Au lieu d’apprendre à produire des textes, des images et des sons, il s’agit désormais de passer commande à un service numérique. »

©Yann Courtiau 2025

L’extrait :

« Comme souvent, les innovations disruptives impliquent le remplacement des savoirs vivants et des organisations publiques par un capital fixe et des prestations privées : aux relations symboliques instaurées par les systèmes sociaux se substituent des relations consuméristes de services instaurées par des échanges marchands. Au lieu d’apprendre à produire des textes, des images et des sons, il s’agit désormais de passer commande à un service numérique. »

©Yann Courtiau 2025

Amos Reichman

Les morts de Raoul Villain(La Librairie du XXIe siècle) 260 pages

On doit à Amos Reichman une remarquable biographie de Jacques Schiffrin, l'éditeur (et inventeur de la pléiade) exilé et trahit par Gallimard ; Il revient là avec un roman biographique et d'enquête sur une autre injustice, celle de l’acquittement de Raoul Villain, qui, nous dit l’auteur : a passé « un vie à côté d’elle-même , en marge du réel ». Assassin de Jaurès en 1914, à la veille de la Guerre Mondiale. Raoul Villain, dont le procès fut repoussé jusqu'en 1919 et lui valut un emprisonnement préventif de cinq ans – un record ! –, fut en effet acquitté par une justice faible et discutable (et alors même qu'il reconnaissait son crime) ; mais il ne sera pas pardonné par la vindicte populaire qui le pourchassera sans relâche jusqu’en 1936, lorsque Villain, installé dans un petit village sur l'île d'Ibiza, marchera droit vers ces assassins vengeurs, oubliant qu'on ne l'avait pas oublié, lui : le meurtrier de Jaurès. Extraordinaire construction, style impeccable et rebondissements à foison pour un roman haletant qui nous plonge dans l'entre-deux guerres avec des saillies contemporaines toujours pertinentes et des parallèles appropriés, comme avec Germain Breton, anarchiste et antimilitarisme (le reflet inversé - positif - de Villain), qui va tirer trois balles sur Marius Plateau, secrétaire générale de l’Action française, avant de retourner l’arme contre elle (elle survivra à son suicide, alors que Raoul Villain était, lui et pour ainsi dire, déjà mort en 1914).

L’extrait :

« La mort guettait Raoul Villain. Pourquoi a--t-il tué Jean Jaurès ? Parce qu'il croyait que son meurtre était nécessaire pour la guerre, parce qu'il avait tellement peur de la faire qu'il préférait la passer en prison. Parce que le bruit du temps était incrusté dans ses oreilles. Parce qu'il était seul et cherchait un sens à sa vie après la mort de sa grand-mère. Parce qu'il était manipulé, parce qu'il était fou. Parce qu'il était d'extrème droite, nationaliste à en devenir un assassin. Parce qu'il voulait faire quelque chose de sa vie. Pourquoi fût-il acquitté ? Parce que trop de temps avait passé, parce que le jury était réactionnaire. Parce qu'il n'était pas responsable, parce qu'il avait déjà payé. Parce qu'il fallait oublier, parce que le pays avait mauvaise mémoire. Parce que ses avocats étaient les plus habiles. Parce que la justice est imparfaite. Pourquoi est-il mort ?

Parce que c'était sa vie. »

©Yann Courtiau 2025

les conseils de lecture

nos libraires aiment (beaucoup) :

Katja Petrowskaja

La photo me regardait(Macula) 248 pages

« Toute photo est le fragment d’un monde, arraché au temps et à l’espace. Nous ne voyons que ce fragment, qui tente de se présenter comme le monde dans sa totalité ou comme une partie représentative – si ce n’est comme métaphore, du moins comme « pars pro toto ». »

--

Des photographies de Maya Deren , de Francesca Woodman, de la photographe géorgienne Natela Grigalashvili, du photographe et cinéaste suisse d'origine juive polonaise Helmar Lerski - dont le travail esthétique anticipe de façon saisissante (et paradoxale) celui de Leni Riefenstahl et Arno Breker -, des photographies anciennes, parfois de famille, actuelles, chinées, découvertes par hasard dans une bibliothèque, commentées avec finesse, justesse, intelligence et beauté – c’est là toute l’originalité et la force tranquille de ce merveilleux livre de Katja Petrowskaja. Il s’agit de déchiffrer ce petit bout de temps. Qui et quoi et quand au juste ? On est saisi de malaise en découvrant la photo de La « Course (cycliste) de la paix », à Kiev en 1986, alors que la foule n’est pas au courant de la catastrophe de Tchernobyl arrivée quelques jours plus tôt, puis on est ému par ce cliché d’un chanteur d’opéra – Moses LaMarr -, durant la tournée de l’Everyman Opery company, en manteau de couleur claire, dans la neige d’un parc de Leningrad en 1955, devant une audience d’enfants et de femmes éblouis et touchés de se trouver là, de voir un noir, d’entendre sa voix, son chant, situation œuvrant comme une l’image parfaite du « dégel » soviétique, même si cette tournée cachait un but politico-idéologique (pour les deux camps, comme l’explique si bien Katja Petrowskaja), mais qui s’en affranchit si bien, durant ce bref moment de contact humain. La Photo me regardait est un recueil de nouvelles et d’essais autant qu’un journal qui permet, lorsqu’on regarde bien – lorsqu’on y plonge ! -, de parler du passé, de penser le contemporain, d’évacuer comme de recevoir. 57 photographies et mille histoires. Sublime.©Yann Courtiau 2025

--

Des photographies de Maya Deren , de Francesca Woodman, de la photographe géorgienne Natela Grigalashvili, du photographe et cinéaste suisse d'origine juive polonaise Helmar Lerski - dont le travail esthétique anticipe de façon saisissante (et paradoxale) celui de Leni Riefenstahl et Arno Breker -, des photographies anciennes, parfois de famille, actuelles, chinées, découvertes par hasard dans une bibliothèque, commentées avec finesse, justesse, intelligence et beauté – c’est là toute l’originalité et la force tranquille de ce merveilleux livre de Katja Petrowskaja. Il s’agit de déchiffrer ce petit bout de temps. Qui et quoi et quand au juste ? On est saisi de malaise en découvrant la photo de La « Course (cycliste) de la paix », à Kiev en 1986, alors que la foule n’est pas au courant de la catastrophe de Tchernobyl arrivée quelques jours plus tôt, puis on est ému par ce cliché d’un chanteur d’opéra – Moses LaMarr -, durant la tournée de l’Everyman Opery company, en manteau de couleur claire, dans la neige d’un parc de Leningrad en 1955, devant une audience d’enfants et de femmes éblouis et touchés de se trouver là, de voir un noir, d’entendre sa voix, son chant, situation œuvrant comme une l’image parfaite du « dégel » soviétique, même si cette tournée cachait un but politico-idéologique (pour les deux camps, comme l’explique si bien Katja Petrowskaja), mais qui s’en affranchit si bien, durant ce bref moment de contact humain. La Photo me regardait est un recueil de nouvelles et d’essais autant qu’un journal qui permet, lorsqu’on regarde bien – lorsqu’on y plonge ! -, de parler du passé, de penser le contemporain, d’évacuer comme de recevoir. 57 photographies et mille histoires. Sublime.©Yann Courtiau 2025

Cécile Barth-Rabot

La lecture(Armand Colin) 316 pages

« Nul ne peut donc être complètement sûr de la satisfaction qu’il pourra trouver dans une lecture (y compris lorsqu’un tiers fait de l’ouvrage une critique positive). Tout au plus peut-on tenter de réduire l’incertitude, en s’appuyant par exemple sur l’expérience que d’autres ont faite du même objet (avec l’incertitude inhérente à la singularité des sujets lecteurs) ou sur l’expérience qu’on a soi-même faite d’objets en apparence similaire, produits par exemple par le même auteur ou le même éditeur (avec l’incertitude tenant cette fois à la singularité des objets de lecture). »

--

Pour ce 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui met en valeur l’écriture et – ce qui nous intéresse surtout : la lecture, il fallait bien se pencher un peu sur cette dernière, qui, précise l’autrice de cette passionnante recherche : «suscite une abondance singulière de discours, qui la décrivent comme menacée ou qui en vantent les mérites, et qui, se faisant, en soulignent et en renforcent la valeur. » Lecture et souci de soi, logiques de choix, postures, valeur et visibilité, etc. autant de chapitres qui permettent de définir avec autant de nuances que de détails cet « objet sacré » (ne pas prendre au sérieux) qu’est le livre, sa lecture (littéraire, si possible), ainsi que le lecteur lui-même. Mais cet essai qui a le mérite d’être exhaustif, a la particularité bien intéressante de démonter quelques clichés, notamment du rôle de la lecture scolaire ou bien celui des discours institutionnels ronflants du type « Lisez ! Vous en sortirez meilleur, grandi, cultivé », discours sensés s’adresser à toutes et tous et provoquez des envies de lecture, mais n’est entendu que par le (petit) public de convaincus – de lectrices et de lecteurs. Alors oui, sans aucun doute, la lecture peut constituer un refuge, une ouverture et un outil d’émancipation, mais cela tient à certaines conditions, aux dispositions de l’individu, au temps dont on dispose, etc. Comme le précise encore Cécile Barth-Rabot : « En d’autres termes, l’espace du lire n’est jamais donné, mais plutôt conquis et toujours doublement déterminé socialement par les dispositions des individus et leurs conditions matérielles d’existence. » Et plus loin encore : « Il s’agit donc pour un individu de trouver non seulement un texte qui lui convienne de manière générale, mais un texte qui soit adapté au moment considéré, qu’il puisse lire "à ce moment-là" avec plaisir et profit. La lecture, de Cécile Barth-Rabot, dans la collection U, Armand Colin, 316 pages essentielles (j’aimerais dire : obligatoires) pour tout professionnel du livre, surtout les institutions d’état, et autres férus de livres et de littérature - et de sa lecture, bien sûr.

--

Pour ce 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui met en valeur l’écriture et – ce qui nous intéresse surtout : la lecture, il fallait bien se pencher un peu sur cette dernière, qui, précise l’autrice de cette passionnante recherche : «suscite une abondance singulière de discours, qui la décrivent comme menacée ou qui en vantent les mérites, et qui, se faisant, en soulignent et en renforcent la valeur. » Lecture et souci de soi, logiques de choix, postures, valeur et visibilité, etc. autant de chapitres qui permettent de définir avec autant de nuances que de détails cet « objet sacré » (ne pas prendre au sérieux) qu’est le livre, sa lecture (littéraire, si possible), ainsi que le lecteur lui-même. Mais cet essai qui a le mérite d’être exhaustif, a la particularité bien intéressante de démonter quelques clichés, notamment du rôle de la lecture scolaire ou bien celui des discours institutionnels ronflants du type « Lisez ! Vous en sortirez meilleur, grandi, cultivé », discours sensés s’adresser à toutes et tous et provoquez des envies de lecture, mais n’est entendu que par le (petit) public de convaincus – de lectrices et de lecteurs. Alors oui, sans aucun doute, la lecture peut constituer un refuge, une ouverture et un outil d’émancipation, mais cela tient à certaines conditions, aux dispositions de l’individu, au temps dont on dispose, etc. Comme le précise encore Cécile Barth-Rabot : « En d’autres termes, l’espace du lire n’est jamais donné, mais plutôt conquis et toujours doublement déterminé socialement par les dispositions des individus et leurs conditions matérielles d’existence. » Et plus loin encore : « Il s’agit donc pour un individu de trouver non seulement un texte qui lui convienne de manière générale, mais un texte qui soit adapté au moment considéré, qu’il puisse lire "à ce moment-là" avec plaisir et profit. La lecture, de Cécile Barth-Rabot, dans la collection U, Armand Colin, 316 pages essentielles (j’aimerais dire : obligatoires) pour tout professionnel du livre, surtout les institutions d’état, et autres férus de livres et de littérature - et de sa lecture, bien sûr.

©Yann Courtiau 2025

Olivier Bessard-Banquy

Éloge de la petite édition littéraire(Actes Sud) 380 pages

Si les grandes marques ont peu de peine à se faire remarquer avec quelques (moyennement) bons titres durant une rentrée littéraire, pour beaucoup de petites maisons d’éditions cela s’avère très difficile – parfois même impossible. Ces dernières sont pourtant, parfois, des "laboratoire littéraires" et elles participent à la richesse et la diversité de ce qui se lit de nos jours. S’il est rare de voir un.e client.e fonder son choix d’un livre parce qu’édité sous les auspices d’Albin Michel, Lattès ou encore Michel Lafon, il n’est pas rare qu’un autre public de lectrices et de lecteurs soient plus sensible aux « labels » : Minuit, P.O.L., Verdier, Fata Morgana, Cheyne ou Le Dilettante, cette « petite édition littéraire » à visage humain (modeste), Olivier Bessard-Banquy lui rend hommage et justice à travers ce très bel essai qui retrace plus de 150 ans d’édition « artisanale », qu’il s’agisse de la « pensée libre » et le design chez Allia, l’orientation nord-américaine chez Monsieur Toussaint Louverture, l'engagement politique de La Fabrique ou d’une certaine idée de la littérature chez Verdier (Michon, Bergounioux, Riboulet). C’est un parcours passionnant et exhaustif, généreusement illustré, retraçant le jeu des influences, le manque d’argent, de chance (voir le cas de Finitude avec Bojangles!), les choix esthétiques et littéraires, d’enjeux mais aussi d’encre et de papier. Un éloge, un guide, un panorama et au final, une réflexion s’impose : mais quelle chance d'avoir toutes ces petites maisons d'édition littéraire !

L’extrait :

« Partout sont apparues, depuis 1968, des maisons qui se sont fait connaître par leur art du livre et la révélation d’auteurs qui ont su attirer la curiosité des libraires comme des lecteurs, des professionnels comme du public, depuis les maisons évoquées jusqu’à Métailié, L’Arbre Vengeur ou Le Bruit du temps, des maisons qui, toutes ou presque, ont eu leur heure de gloire, leur réussite, signe de leur grand professionnalisme. En portant souvent des productions en marge, des formes inhabituelles, elles ont décongestionné la littérature, rappelé les autres types d’écrits variés qui peuvent constituer la richesse de tout ce qui existe en France aujourd’hui ; elles ont fait émerger le concept de « bibliodiversité » pour sortir du tout-roman standard, voir industrialisé ; elles ont, ce faisant, permis la richesse des œuvres hybrides qui sont sorties de terre, comme encouragées par ces nouveaux espaces de publication. »

©Yann Courtiau 2025

L’extrait :

« Partout sont apparues, depuis 1968, des maisons qui se sont fait connaître par leur art du livre et la révélation d’auteurs qui ont su attirer la curiosité des libraires comme des lecteurs, des professionnels comme du public, depuis les maisons évoquées jusqu’à Métailié, L’Arbre Vengeur ou Le Bruit du temps, des maisons qui, toutes ou presque, ont eu leur heure de gloire, leur réussite, signe de leur grand professionnalisme. En portant souvent des productions en marge, des formes inhabituelles, elles ont décongestionné la littérature, rappelé les autres types d’écrits variés qui peuvent constituer la richesse de tout ce qui existe en France aujourd’hui ; elles ont fait émerger le concept de « bibliodiversité » pour sortir du tout-roman standard, voir industrialisé ; elles ont, ce faisant, permis la richesse des œuvres hybrides qui sont sorties de terre, comme encouragées par ces nouveaux espaces de publication. »

©Yann Courtiau 2025

Laure Murat

Toutes les époques sont dégueulasses(Verdier) 76 pages

« Car le problème reste entier. Que faire avec ces œuvres populaires mais qui ne répondent plus à nos critères et diffusent des stéréotypes dont il est plus que jamais nécessaire de se débarrasser ? La réécriture des œuvres s’avère n’être pas la solution. Elle falsifie l’histoire, sans même rappeler qu’elle échoue dans sa mission en laissant passer des énormités. (…) Ses petits trucages médiocres l’assimilent à une censure du pauvre, quand la censure d’État, la vraie, menace plus que jamais, notamment aux Etats-Unis, où on ferme purement et simplement, comme en Floride, des départements de sociologie par haine de la pensée critique. »

--

Courrez donc acheter cet essai de Laure Murat car il s’avère concis et bien utile pour replacer la parole comme la réflexion au-dessus du bruit ambiant qui noie tout débat intelligent au sujet de la récriture (ou pas) de classiques qui sonnent mal à nos contemporaines (et peut-être trop sensibles) oreilles ; après sa rapide et plaisante lecture vous en sortirez bien mieux informé sur cette réécriture au « goût du jour » (goût qui sera dépassé dès le lendemain) mais aussi pourquoi et comment on réécrit aussi pour vendre à nouveau, aux bibliothèques comme aux librairies, des histoires qui, dans leur nouvel emballage, seront adaptées fissa pour Netflix. Laure Murat argumente, tempère, justifie, contredit, souvent avec justesse, avec un rien de tempérament et un peu d’humour, permettant ainsi un point de vue plus net au sujet d’auteurs comme Roald Dahl, Ian Fleming ou encore Agatha Christie. Ni pour ni contre, bien au contraire.

©Yann Courtiau 2025

--

Courrez donc acheter cet essai de Laure Murat car il s’avère concis et bien utile pour replacer la parole comme la réflexion au-dessus du bruit ambiant qui noie tout débat intelligent au sujet de la récriture (ou pas) de classiques qui sonnent mal à nos contemporaines (et peut-être trop sensibles) oreilles ; après sa rapide et plaisante lecture vous en sortirez bien mieux informé sur cette réécriture au « goût du jour » (goût qui sera dépassé dès le lendemain) mais aussi pourquoi et comment on réécrit aussi pour vendre à nouveau, aux bibliothèques comme aux librairies, des histoires qui, dans leur nouvel emballage, seront adaptées fissa pour Netflix. Laure Murat argumente, tempère, justifie, contredit, souvent avec justesse, avec un rien de tempérament et un peu d’humour, permettant ainsi un point de vue plus net au sujet d’auteurs comme Roald Dahl, Ian Fleming ou encore Agatha Christie. Ni pour ni contre, bien au contraire.

©Yann Courtiau 2025